地域資源を活用し、新しい6次産業化を目指す。 スキルアップを目指し、実践者から学ぶ。

目次

- さいさいきて屋でつかんだ原点

- 今治産100%へのこだわり

- みなかみ町でのコロナの逆風

- 加工を中心としたみなかみ町の町づくり

- 環境負荷低減・循環型農業「みなかみスタイル」の確立

(株)たくみの里(群馬県みなかみ町)代表取締役 西坂 文秀

さいさいきて屋でつかんだ原点

群馬県みなかみの町で行っている取組みの原点は、今治での経験にあります。

私は、JAおちいまばりの営農部門で30年間勤務し、農産物の集荷・市場出荷・販売を行う営農販売事業に携わっていました。その中で、「専業農家だけでなく、兼業・小規模農家への支援も必要だ」と考え、直売所事業や農産加工に取り組みました。こうして誕生したのが「さいさいきて屋」です。店舗の移転・拡張を重ね、最終的に売上30億円(当時)を達成しました。この店舗を立ち上げる際に掲げたのが、「日本一売れ残りの少ない直売所を作ろう」という目標です。売れ残りを少なくする仕組みを追求した結果、農家の所得が向上し、様々なアイデアも生まれました。この考え方こそが、現在のみなかみ町での活動の原点になっています。

さいさいきて屋を作ったきっかけは、小規模農家の受け皿を作ることでした。90人で始まった直売所事業は、私が退職する頃には1,600人規模に拡大し、売上も2億円から30億円へと成長しました。参加農家の内、1,400人は兼業・小規模農家で、農協をあまり利用してなかった方々でした。売れ残った商品を極力買い取り、売れ残りをなくしていった事が支持された理由だと思います。売れると農業を始める人が増え、面白さから規模拡大へとつながり、好循環が生まれました。

今治産100%へのこだわり

当時は「どこまで今治産100%に近づけるか」にこだわりました。肉や魚を含むすべての生鮮産品を今治産にする仕組みを整え、地元のものに徹底してこだわることが、地域外からも多くの人を惹きつける要因になりました。その一つが「今治産100%の食堂」というコンセプトで始めた「さいさい食堂」と、若い女性をターゲットにしたカフェです。私が退職する頃には、カフェの売上は1億8千万円、食堂は1億5千万円に達し、多くのお客様に支持されました。今治産100%へのこだわりが差別化を生み、ローカルを極めることがグローバルにつながると実感しました。

また、今治市の学校給食でも地元産食材を供給できる仕組みを構築しました。出荷される農産物リストを作成して「この時期にはこの野菜が採れる」と学校側に提示し、そのリストを基にメニューを考えてもらいました。結果として、時期によってはほぼ今治産100%の学校給食が実現しました。理屈では簡単ですが、実践はなかなか難しかったです。それでも地産地消の給食に結びついて本当に良かったです。

売れ残り対策からは、様々な加工品も誕生しました。旬の食材はどうしても売れ残りが出ますが、これをペーストやパウダーなどに加工し、食堂で活用することで廃棄を大幅に減らしました。その結果、売上も大きく伸び、年間約200万人がさいさいきて屋に来ていました。この規模になると、自社加工よりも地元業者への委託が効率的だと考え、さいさいきて屋を中心に、地元農家や加工業者と連携を進め、地域経済循環の仕組みを構築しました。

みなかみ町でのコロナの逆風

農協退職後、東京での講演会をきっかけに群馬県みなかみ町へ赴任し、3年間地域おこし協力隊として活動しました。みなかみ町は豪雪地帯で、実際に農業ができるのは8ヶ月ほど。冬場の雇用確保と観光振興を兼ね、「藁アート祭り」を開催しました。藁で巨大な恐竜やいのししを制作し、農家には冬の仕事として藁シートづくりを1枚800円で依頼し、町・県の補助金や県外の芸術祭などのイベント出展も活用しました。こうして地域の中で農業と観光を繋ぎ、地域外の人を集めるという仕組みを構築しました。

任期終了間際に、活動先である(一財)みなかみ農村公園公社が解散することになり、事業継承のために株式会社たくみの里を設立しました。借金も引継ぎ、地域の事業を民間として再出発させました。

その直後、コロナ禍という試練に直面しました。町の主要産業である観光業が急速に縮小しましたが、「自社で出来る事業は農業しかない」との思いから、農業に取り組み、知人への直接販売や、ネット販売などに自ら取り組むことで、農業を中心に乗り切りました。この時期に、会社が生き残る戦略や方向性も考え、結果「日本一の里山景観、里山風景を作る」というミッションも決定しました。

「物が売れないなら恩を売ろう」という考えから、地域の草刈りや花壇整備、高齢者住宅の剪定などのお手伝いをどんどんやっていきました。地域との信頼関係が深まり、地域の人々に支えられ、それが最終的には我々がコロナ禍を乗り切れた大きな原動力だったと思います。さらに言えば、コロナ禍になったことで、今会社が生き残れているようにも思います。

加工を中心としたみなかみ町の町づくり

現在、約8haの農地に加え、3haの耕作放棄地を借り受け、里山保全を目的に再生を進めています。寒冷地でもできる農業として着目したのがブドウ栽培です。3年前からワイン用ブドウの無農薬栽培を開始し、現在3haで栽培しています。2年後には自社ワイナリーの設立を予定しています。また、蕎麦や大豆は全量買い取りの契約栽培とし、有機栽培を目指す農家などに講習会や実証圃で研修会なども行い、行政と共に有機農業の普及にも取り組んでいます。農業だけでなく、日帰り温泉や飲食店も自社で運営し、一次から三次産業まで一貫して展開できる体制を構築しているところです。

現在、「大きな加工所を作ろう!」と、みなかみ町に提案しています。冬場に高コストの農業を無理に行うよりも、出来る時期にしっかり生産し、売りきれなかった物を加工する仕組みを作る方がいいと考えました。農業が8ヶ月しかできないからこそ、収穫したものを加工して冷凍したり、半加工したりして冬の間でも使えるようにし、通年で販売できる仕組みを整えなければ、この地域での農業振興は難しいと思っています。そのために町へ提案しているのが学校給食センターを加工拠点としてリニューアルする構想です。人口減少や学校の統廃合の進行により、給食センターも統合される方向にありますが、これを地域資源として活かし、2年後には町の加工所として再整備し、地域で生産された農産物の加工を一手に担う仕組みをつくりたいと考えています。

また、温泉地であるみなかみ町には、旅館やホテルが多くあります。宿泊業では、人材不足、特に料理人の不足が課題です。そこで私たちは、自社で一次加工や二次加工した食材を旅館等に納品する事で、人材不足の解消につなげる仕組みを計画しています。

こうした動きを進めるために、協議会を立ち上げ、地域全体で加工事業の体制づくりを進めているところです。

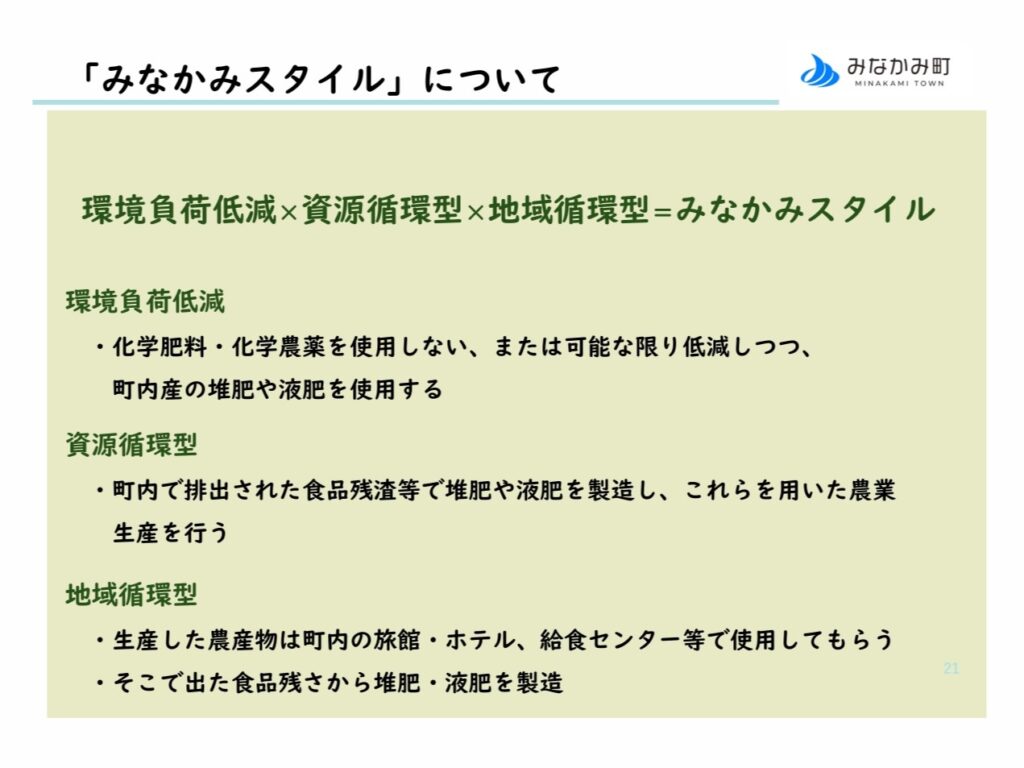

環境負荷低減・循環型農業「みなかみスタイル」の確立

有機循環型農業のものづくりも進めています。みなかみ町内の「堆肥リサイクルセンター」では家庭ごみの食品残渣を全量堆肥化していますが、残渣の7割を占める旅館・ホテルからの食品残渣も堆肥化する仕組みを提案しています。この堆肥を農家に配布し、有機栽培に活用してもらいます。一方で、旅館やホテルには、その堆肥で育てた有機農産物を全量買い取ってもらう仕組みをつくろうと計画しています。

有機循環型農業のものづくりも進めています。みなかみ町内の「堆肥リサイクルセンター」では家庭ごみの食品残渣を全量堆肥化していますが、残渣の7割を占める旅館・ホテルからの食品残渣も堆肥化する仕組みを提案しています。この堆肥を農家に配布し、有機栽培に活用してもらいます。一方で、旅館やホテルには、その堆肥で育てた有機農産物を全量買い取ってもらう仕組みをつくろうと計画しています。

こうした試みを、みなかみ町の「オーガニックビレッジ宣言」の柱としていただき、現在は町とともにこの仕組みの実現に向けて動き始めているところです。

これらの取組みを「みなかみスタイル」と名付け、環境負荷低減・資源循環・地域経済循環を軸としたまちづくりを推進しています。町では事業所や農業者の認定制度を設け、認定農業者には堆肥の無料提供を行う予定です。また、賛同してくれる旅館・ホテルを町が認定することで宿泊施設の付加価値向上にもつなげていきたいと考えています。こうした取組みは、農林水産省が掲げる「みどりの食料システム」や、SDGsの理念にも通じるものだと思います。

みなかみ町はユネスコエコパークに認定された、自然と共生するまちづくりを進める町です。こうした動きが最終的には地域ブランドの確立や、地域活性化につながると信じています。そして地域の方々を巻き込み、輪を広げていくことこそが、我々の会社が地域で信頼され、成長させていただけることだと思っています。

本事業の詳細についてはこちらをご覧ください。

受講生募集

6次産業化に関心のある皆様のご参加をお待ちしております!

ぜひお知り合いの方にもお声がけください。

| 締切 | 各研修開催の3日前まで |

|---|---|

| 定員 | 各回20名程度(オンライン配信あり) |

| 会場 | テクノプラザ愛媛 研修室(松山市久米窪田町337-1) |

| 主催 | 愛媛県農林水産部農政企画局農政課 |

| 対象 | 県内農林漁業者・地域資源を活用した商品開発等に関わる方 |

お問い合わせ

株式会社 産直新聞社 四国事業部(愛媛県西条市)

担当:越智

携帯:080-8436-3830

Email:ehimekenrokujika@gmail.com

(本社)株式会社 産直新聞社

〒396-0023 長野県伊那市山寺2514-17

(編集室)

〒396-0025 長野県伊那市荒井3428番地7 alllaオフィスC

TEL:0265-96-0938 / FAX:0265-96-0939