日本を代表するコメの大産地である庄内平野。この地でも「コメ騒動」の嵐は吹き荒れ、農家・直売所ともに、これまでにない経験や選択を迫られていた。取材に向かったのは、山形県鶴岡市。この地で消費者からも生産者からも愛される直売所「産直あぐり」だ。山形県鶴岡市の直売所・コメづくりのキーパーソンにお集まりいただき、コメ騒動について、影響や受け止め、今後の展望などについてお話を伺った。(文・横川真美)

■お話を聞いた人

佐藤長一さん 産直あぐり 米部会部会長 コメ作りは40年、兼業農家から専業になって17年。コメ11ヘタール、大豆4ヘクタール、そば、アスパラ、枝豆、柿(樹上脱渋)、洋梨等を家族経営で栽培。

菅原和行さん 産直あぐり特別栽培グループ長/産直あぐり米部会 前部会長 コメ11ヘクタール(作業委託含む)、野菜1ヘクタール、温室メロン、枝豆、山菜等を家族経営で栽培。

清川宏一さん 株式会社産直あぐり 代表取締役 行政も関わって管理運営する組合組織だった「産直あぐり」を、生産組合長時代に自立に向けて法人化した。自身もコメ、桃・梨・ぶどう・りんごなどを栽培。

叶野由佳さん 株式会社産直あぐり 専務取締役 地域の農家と消費者の橋渡し役として、地域活性化に尽力している。全国農産物直売ネットワークの幹事も務める。

目まぐるしい価格の高騰

農家の選択は二極化

――現場では何が起きていたのですか?

菅原 昨年から業者の買い付け価格が急激に高騰しました。山形県のブランド米「つや姫」の60キログラム価格は、昨年9月10日時点で2万4000円だったのが、5日後には2万7000円に。さらに、11月にはスポット取引で5万5000円まで値上がりした。

一方、それらの動向を見ながら農協は10月3日の時点で60キログラムあたり1万9000円を提示しましたが、それでも緊急的措置として2000円アップにとどまりました。

これにより、農協と業者の買付価格に大きな差が開き、農協出荷を取りやめて、業者へ流通させる人が続出しました。この機会に高く売りたい人と、今までの付き合いを大切にした人が2極化したと思います。

佐藤 産直あぐりの米部会でも同じ現象が起こりました。11月と2月に価格検討会議を開催しましたが、部会員それぞれ考え方が違うので、話し合いでは意見がまとまりませんでした。店からのアドバイスも踏まえ最低価格だけは決めて、なるべく直売所へも出荷しようと決めました。それでも約半数は業者へ販売するという選択をしました。

菅原 産直あぐりに出荷した5キログラムの新米「ひとめぼれ」が2週間で300袋売れ、あまりの売れ行きに驚きました。

叶野 新米の出荷が一番早い「ひとめぼれ」が一昨年産は不作だったから、もう米櫃にコメが残っていないお客さんが待ちに待っていました。いつも買ってくれるお客さんのこともあるから、直売所では「そんなに高くはしないで」って農家さんに要望したのですが、今度は転売を企む業者が割安だと買い占めていってしまう。それで転売対策で30キログラムの玄米の販売はやめました。また、やむを得ず価格を上げる時期もありました。こうした事態は、山形のどこの店でも起きていました。産直あぐりでは購入制限はかけなかったけれど、かけたお店では、コメが店頭からなくなるまで毎日、買える分だけ買いに来るお客さんもいたそうです。

菅原 その頃、関西では「つや姫」5キログラム7800円(税別)で売られていたそうです。その価格で売られると産直あぐりの売価と2500円の差があいてしまいます。これでは転売を考える人が出てくるのも分からなくもない。下手に安いと、転売される恐れがあり価格決めには頭を悩ませます。 本当にコメが足りていないです。例年だと7月から各農家は倉庫の在庫米を確認して、新米に向けて倉庫を空けるための切り替え作業(売り先への連絡等)をやっていたのに、今年はその必要がありません。反対に新米の問い合わせが来ています。コメが余っている農家はどこにもいないと思います。

値段が高騰しているのは主食米だけでなく、くず米※(粒が小さく、家畜の飼料用・煎餅などの加工用のコメ)についても、一昨年はキロ単価20円だったのが、今年5月のピーク時には160円にもなりました。ただ、農林水産大臣が変わって少し落ち着いてきましたので、今年の新米では80〜90円くらいになりそうです。

叶野 直売所で売る団子の材料として使う加工用の米も、業者間で高値で取り引きされています。普段は買わないお客さんが増えています。主食米も足りないけど、それ以外のコメも足りない。あらゆる種類のコメが足りなくなっています。

温暖化と不作、

そして品質低下

――実際に不作が続いているのですか?

佐藤 温暖化の影響で、晴れが続いたり雨が続いたりと天候が極端になり、安定したコメ作りが難しくなっています。4日晴れて1日雨が降れば理想なのですが――。こうした異常気象の結果、1等米比率は低下傾向にあり、Mサイズ以下の粒の米も増え、不作に拍車を掛けています。

菅原 かつては、倉庫という倉庫に古米が入っていましたが、不作・品質低下が著しかった2021年から、徐々に貯蓄していたコメが減っていったようです。3年くらい前に青森県のコメ農家と取引している業者がこう言い始めました。「今まで倉庫がいっぱいだったのに隙間が出てきている」と。

米屋は新米入り米袋を作るための増量材としてブレンド用の古米、古古米、古古古米を使用していますが、2023年頃から買えなくなってきました。それで米屋はコメ不足に気づきはじめたようです。実はコメ騒動は2023年から始まっていました。

国の調査と現場の感覚

――コメ不足の原因のひとつとして、国の収穫量調査と実収との差に開きがあることが指摘されていますが、そのようなことは感じていましたか?

佐藤 近年、収穫量調査と実際の状況が合わないなという感覚が、農家にはありました。 収穫量調査はMサイズ網1・70ミリのふるい目で量りますが、我々はLLサイズ1・90ミリを使っています。Mサイズは加工用という認識です。

菅原 庄内平均でMより下が最近では約11%あり、この分が不作ということになります。近年、農家の耕作面積が大きくなり手が回らなくて平均反収が下降していました。また、温暖化の影響による反収減もみられています。こうしたことを数値として統計に反映させていないまま、足りない状態が続き、そして底をついた――。これが一昨年から続くコメ騒動の原因だと思います。

直売所と農家の関係が試される

――今回のコメ騒動で直売所と農家の関係において何を思われますか?

叶野 本来は直売所で販売するために手元に置いたコメを、価格をつりあげた業者へ売り渡してしまう。自分の倉庫が片付けばよい、昨今の高騰で目先の価格に翻弄される生産者がいるのもたしかです。

考え方が違う人もいるのはしょうがないです。けれども、今は良くても、やはり直売所がなくなったら元も子もないと思う部分はあります。

佐藤 コメを産直で売るためには、精米をして5キロに整える必要があります、これは手間になります。業者へ出荷すれば、集めに来てくれるし、即現金になる。倉庫も片付くし何かとメリットがあります。

ただ、叶野さんが話されたように、今は良くても直売所を蔑ろにし続けて、その結果として店がなくなってしまうようなことがあると、最終的に困るのは自分たちです。

現在、産直あぐりの米部会員で主に稼働しているのは12名ほどですが、若返ってきていて、40代〜50代の人が多くなってきています。こうした次世代を担う農家のことも考えて、将来的なことまで見通して価格を決めていく必要があると思います。

菅原 今後は産直あぐりの米部会員に「店の要望を聞き入れる」といったルールを設けることも必要かもしれません。

儲けて懐が豊かになるのは大事。ただ直売所にはこれまで良くしてもらっているので、店の要望に沿って必要以上に高く販売しないようにと考えています。産直あぐりに出荷する今年の「つや姫」5キログラムの価格は、税別で3700〜3800円くらいで考えています。一般ブレンド米と400円差になるかなというところで、市場から見ると300〜400円安くなると思います。これは流通の中間マージンがないからできることです。

この1年間は値段交渉や売り先との関係など、これまでにない気を使い、ストレスを感じることが多かった。ただ、農家としての今の行動や選択が2〜3年後の取引に反映されてくると思うので、重要な局面にあると思っています。

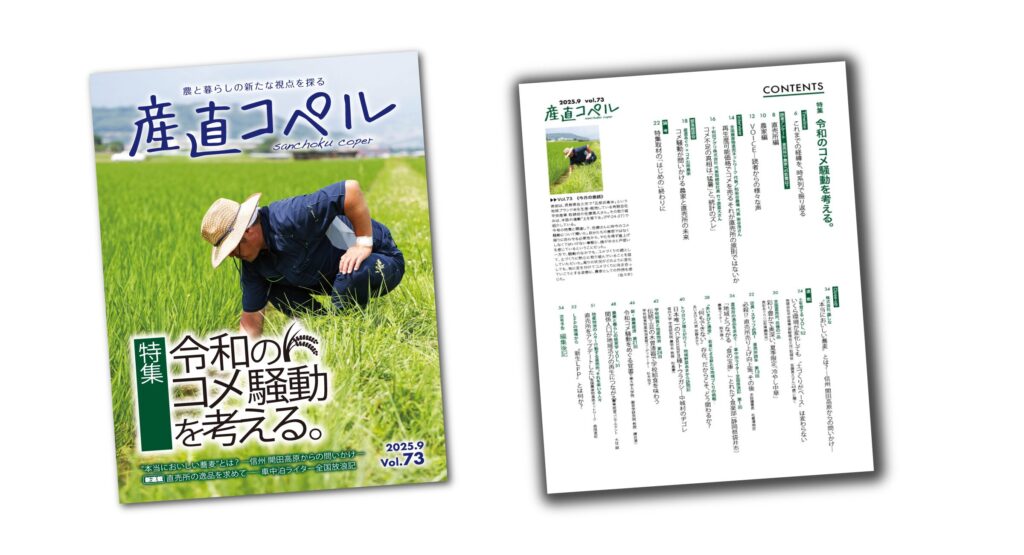

※この記事は「産直コペルvol.73(2025年8月号)令和のコメ騒動を考える。」に掲載されたものです。関心のある方はこちらからお買い求めいただけます!